吉川 真『天文教育』9月号 2005

作花一志『天文教育』1月号 2006

思えばこれまで,「第十惑星の発見」と言うニュースは何度もあった。1992年に発見された1992QB1はサイズが約250kmで冥王星よりはるかに小さく,「惑星」とは認められなかったが,その後のカイパーベルト天体(KBO)の発見の導火線になったのは有名な話だ。その後も1996TL66・・・などなど。特に昨年話題になった最遠の太陽系天体といわれるセドナは直径1600〜1800kmという最大のKBOであが,それを上回るらしい。ところが小惑星のサイズは直接測れない。わかるのは絶対等級(太陽からも地球からも1AUとしたときの等級)で,それが−1.1とは確かに明るく,ケレス(3.4)も冥王星(−1.0)も抜いてしまう。ちなみにBiwakoなど普通のメインベルト小惑星では12〜13等である。もし表面が雪や氷で覆われ,反射率が高ければ小サイズだろうが,表面は冥王星のようで直径は3000kmにも達するという(参照)。さらに同じ日に直径1575kmという大きなKBOである2003EL61が発見された。どうやら大型の小惑星はカイパーベルトの中にたくさん潜んでいるようだ。

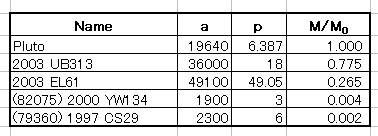

思えばこれまで,「第十惑星の発見」と言うニュースは何度もあった。1992年に発見された1992QB1はサイズが約250kmで冥王星よりはるかに小さく,「惑星」とは認められなかったが,その後のカイパーベルト天体(KBO)の発見の導火線になったのは有名な話だ。その後も1996TL66・・・などなど。特に昨年話題になった最遠の太陽系天体といわれるセドナは直径1600〜1800kmという最大のKBOであが,それを上回るらしい。ところが小惑星のサイズは直接測れない。わかるのは絶対等級(太陽からも地球からも1AUとしたときの等級)で,それが−1.1とは確かに明るく,ケレス(3.4)も冥王星(−1.0)も抜いてしまう。ちなみにBiwakoなど普通のメインベルト小惑星では12〜13等である。もし表面が雪や氷で覆われ,反射率が高ければ小サイズだろうが,表面は冥王星のようで直径は3000kmにも達するという(参照)。さらに同じ日に直径1575kmという大きなKBOである2003EL61が発見された。どうやら大型の小惑星はカイパーベルトの中にたくさん潜んでいるようだ。 そこでJohnstonに載っている値を使って同様な手続きより72個の小惑星の質量を求めた。表はそのうちのビッグ5であり,最右列の値が冥王星との比である。ちなみに地球の値は約400である。メインベルト,KBOの72個中,冥王星の100分の1以上の質量を持つものは2個しかなく,それらは上記の2003UB313と2003EL61であった。こうなると2003UB313だけを特別視して「第十惑星」の名称を授与することは非常に難しくなる。いやむしろ,冥王星・2003UB313・2003 EL61・セドナ・さらに今後見つかると期待される大型KBOをまとめて,惑星でも小惑星でもない新しいグループ名をつけたほうが合理的かもしれない。ただし「水金地火木土天海冥」や「ナインプラネッツ」という言葉は定着していて,いまさら冥王星を「惑星」の地位から格下げすることはできないだろう,と思っていたら2006年8月24日,IAU総会決議で冥王星は惑星から外れ,惑星は海王星までとなった。その結果「第十惑星」という言葉もなくなり,2003UB313は小惑星番号136199が付番され,不和・争いの女神エリスの名が付けられた。

そこでJohnstonに載っている値を使って同様な手続きより72個の小惑星の質量を求めた。表はそのうちのビッグ5であり,最右列の値が冥王星との比である。ちなみに地球の値は約400である。メインベルト,KBOの72個中,冥王星の100分の1以上の質量を持つものは2個しかなく,それらは上記の2003UB313と2003EL61であった。こうなると2003UB313だけを特別視して「第十惑星」の名称を授与することは非常に難しくなる。いやむしろ,冥王星・2003UB313・2003 EL61・セドナ・さらに今後見つかると期待される大型KBOをまとめて,惑星でも小惑星でもない新しいグループ名をつけたほうが合理的かもしれない。ただし「水金地火木土天海冥」や「ナインプラネッツ」という言葉は定着していて,いまさら冥王星を「惑星」の地位から格下げすることはできないだろう,と思っていたら2006年8月24日,IAU総会決議で冥王星は惑星から外れ,惑星は海王星までとなった。その結果「第十惑星」という言葉もなくなり,2003UB313は小惑星番号136199が付番され,不和・争いの女神エリスの名が付けられた。

[参考文献]

吉川 真『天文教育』9月号 2005

作花一志『天文教育』1月号 2006