七 夕

七夕は天の川をはさんで離ればなれに暮らしている織姫と牽牛が年に一度出会える夜といわれ,中国では漢の時代から,日本では奈良時代から朝廷の伝統行事でした。七夕に関する歌は少なくありません。

- 彦星の行き逢ひを待つかささぎの わたせる橋を我にかさなむ・・菅原道眞 新古今1700

- 思ひやる心もすずし彦星の つままつ宵のあまの川風・・・藤原清輔

このような歌が詠まれたのはむしろ秋にように思えます。実際,7月7日は梅雨のさなかで,なかなか星も見えません。七夕祭は本来旧暦で行われるもので,今でも旧暦の7月7日に近い8月7日に行っているところが多く,仙台七夕祭りは特に有名です。現行暦は太陽の運動だけを基準にしているのに対し,旧暦では1年は太陽を,1ケ月は月の運行を基にしています。しかも何種類もあり現行暦に換算するのは非常に煩雑な計算を要します。現行暦から旧暦を求めるには

- 新月の日を毎月の1日とする。

- 春分は二月,夏至は五月,秋分は八月,冬至は十一月に含まれる。

- 二十四節気の「中」を含まない月は前の月を繰り返し,閏○月と呼ぶ。

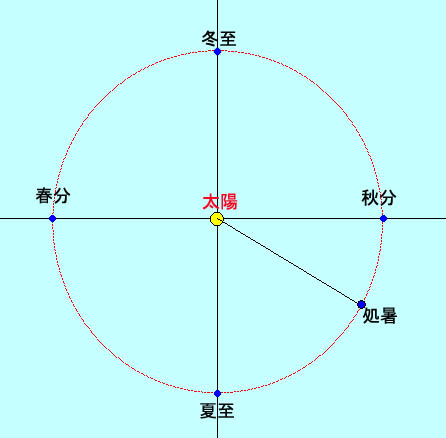

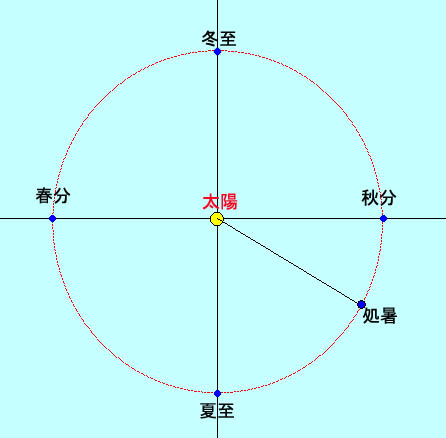

国立天文台では,2001年から二十四節気の処暑(しょしょ)の直前の新月の時刻を含む日(日本時間)から数えて7日目を伝統的七夕の日としています。処暑とは太陽黄経が150度になる瞬間を含む日(2023年までは8月23日)で,旧暦で「七月中」になります。

| 年 |

月日 |

| 2001 |

8/25 |

| 2002 |

8/15 |

| 2003 |

8/04 |

| 2004 |

8/22 |

| 2005 |

8/11 |

| 2006 |

7/31 |

| 2007 |

8/19 |

| 2008 |

8/07 |

| 2009 |

8/26 |

| 2010 |

8/16 |

| 2011 |

8/06 |

上の表によれば,2006年の七夕は異常に早く7月31日(月)ですが,通常は8月中旬となります(実は2006年には閏七月があります)。その頃には,梅雨も上がって天候も安定しているし,両星は天高く眺めやすいところにやってきます。

天の川が南北に走り,天頂近くでひときわ明るく輝くのが織女星(ベガ)で,天の川の東岸にいるのが牽牛星(アルタイル)です。両星とも白く輝いているので太陽と比べて温度は高いことがわかります。サイズや質量はやや大きいけれど銀河の中ではありふれた星です。ところで,この2つの星は七夕の夜に動くわけではありませんが,実は現在,互いに近づいているのです。恒星とは本来「位置を変えない星」という意味ですが,銀河系の中をそれぞれの方向に運動しています。ただしその動きを知るには人間の歴史はあまりにも短すぎます。ベガは約30万年後に,アルタイルは約14万年後に最も太陽に近づきます。そして両星は現在15.3光年離れていて,7万年後には15.0光年まで近づきますが,その後は永遠に離れていきます。残念ながら2人が最も近づいても光で15年もかかる距離ですから,一夜の逢瀬はやはりかなえられませんね。