247年3月24日の夕,西に沈み行く太陽が欠け始め,瘠せ細くなりながら没するという日食が見られた。これを眺めた人々は「この世は終わり,もう明日の夜明けはない!」と底知れぬ恐怖に襲われたのではないだろうか。ころは邪馬台国の女王ヒミコの晩年のことで,ヒミコの死を示唆しているともいわれている。卑弥呼とは『魏志倭人伝』の作者の当てた字で,わが国では日御子または日巫女であろう。ここではどちらの漢字も使わずヒミコと記すことにする。

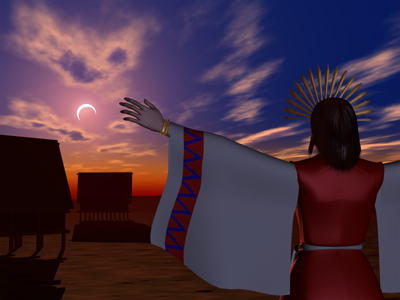

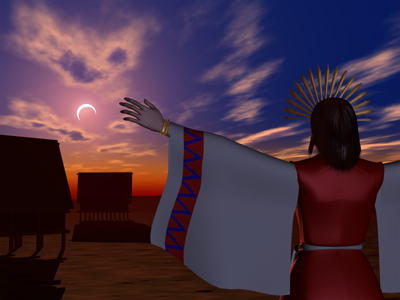

左図イラストは中西久崇氏(1970-2007)の作品である。この日食記録が『魏志倭人伝』に載っているのではない。東京天文台(現国立天文台)の名誉教授故斉藤国治氏およびその後の天文計算の結果でわかったことなのだ。この日食はアフリカから対馬沖までは皆既で見られる。わが国では部分食であっても上記のような壮絶な光景は九州では見られるが,東へ行くほど貧弱になり,近畿では半分くらいしか欠けない。邪馬台国がどこにあったか,ヒミコは誰かということについての調査研究は,300年前の新井白石に始まり,さまざまな説が立てられている。大和・北九州のみならず国内各地はもちろん,はるかジャワまでの無数の候補地があるそうだ。所詮『魏志倭人伝』の短い文章の解釈だけで推察するにはネタ切れで,もう新説は難しいようだ。しかし天文計算という新たな手段を使えば北九州に有利となる。

左図イラストは中西久崇氏(1970-2007)の作品である。この日食記録が『魏志倭人伝』に載っているのではない。東京天文台(現国立天文台)の名誉教授故斉藤国治氏およびその後の天文計算の結果でわかったことなのだ。この日食はアフリカから対馬沖までは皆既で見られる。わが国では部分食であっても上記のような壮絶な光景は九州では見られるが,東へ行くほど貧弱になり,近畿では半分くらいしか欠けない。邪馬台国がどこにあったか,ヒミコは誰かということについての調査研究は,300年前の新井白石に始まり,さまざまな説が立てられている。大和・北九州のみならず国内各地はもちろん,はるかジャワまでの無数の候補地があるそうだ。所詮『魏志倭人伝』の短い文章の解釈だけで推察するにはネタ切れで,もう新説は難しいようだ。しかし天文計算という新たな手段を使えば北九州に有利となる。

この日食は長く人々の記憶に残ったに違いない。それが語り部に伝承され,別の形で再現されてはいないだろうか?いや,ある,日本神話の中に。『古事記」『日本書紀』がともに記す高天原のハイライト,いうまでもなくアマテラスの天の岩屋戸事件だ。日の女神が隠れるというのだから素直に日食を連想できる。彼女は弟スサノオの数々の暴挙に怒って天の岩屋戸に籠もってしまい,この世は真っ暗になる。困り果てた神々は協議し,例のとんでもないショーを開いて彼女を引き出す。

ところで,岩屋戸事件の前と後ではアマテラスは別人のようだ。籠る前は乱暴な弟に,ほとほと手を焼いている姉であるが,引き出されて世界に再び光がさした後は,彼女は争いや些事には縁遠く人間味は薄い。スサノオ追放も彼女抜きの神々の協議で決まったし,後の天孫降臨もタカミムスビとの連名の神勅で下されている。このことは安本美典氏がすでに『卑弥呼の謎』(講談社現代新書1972)で指摘していることで,私にはアマテラスの「復活・昇天」のように想える。これらをつなぎ合わせると,多少の無理は承知の上で次のように推定できるのではないか。

|

九州にあった邪馬台国の女王で太陽神に仕える巫女であったヒミコは,亡くなる頃に起こった壮絶な日食により,死後は太陽神として崇められるようになった。その事件は長く人々の記憶に残り,後にアマテラスの岩屋戸隠れ伝承のもととなった。 |

以上は横尾武夫氏の説(『天文教育』2001,No7)に尾鰭をつけたものである。

なおヒミコの晩年にはもう1回皆既日食があり,それは翌248年9月5日の早朝に起こっている。これがヒミコの日食だとよく言われているが,そのときには欠けたまま顔を出した太陽が高く上ってくるにしたがって次第に復円していく姿が見られ,前年のような壮絶さは感じられない。ヒミコの死どころかむしろその後継者であるトヨ(イヨ?)のもとで平和がよみがえったことを表しているように思えてならない。

247年の日食は図の左青線のように長安や百済あたりでは夕方皆既食が見られたはずだ。また翌248年の皆既帯は山陰沖から北関東・太平洋に走っていて,中国朝鮮では夜明け前である。わが国での見え方は上記のとおりであろう。なお赤線はその頃起こっている金環食帯である。NASA - Solar Eclipse Pageより。

またこれらについて詳しくは はまぎんこども宇宙科学館のページや井上筑前さんの邪馬台国のページを参照されたい。

247年の日食は図の左青線のように長安や百済あたりでは夕方皆既食が見られたはずだ。また翌248年の皆既帯は山陰沖から北関東・太平洋に走っていて,中国朝鮮では夜明け前である。わが国での見え方は上記のとおりであろう。なお赤線はその頃起こっている金環食帯である。NASA - Solar Eclipse Pageより。

またこれらについて詳しくは はまぎんこども宇宙科学館のページや井上筑前さんの邪馬台国のページを参照されたい。

ヒミコの時代からアマテラス伝説が完成するまでには,他にもいくつかの大日食がある。特にすごいのは倭の五王の時代 454年8月10日(九州〜南四国〜南紀で皆既 )と継体天皇の時代 522年6月10日(北九州〜中国〜近畿〜中部〜北関東で皆既 日食マップはここに)だ。皆既帯が列島を縦断し全国ほとんどの地域で食分 0.9 以上の日食が見られたはずだ。しかしそれらは忘れられてしまったようだ。わが国最古の日食の記録は『日本書紀』巻第二十二に載っている推古三十六年三月二日(=628年4月10日)のもので,その記述は「日有蝕盡之」という5文字だけである。このときの皆既帯は日本列島上にあったか?,それとも外れて太平洋上か?は議論が分かれているそうだ。その違いは地球の自転の遅れのパラメータの取り方による。詳説。たとえ部分食としても 9 割くらい欠ける大日食だ。さらに注目したいことは,この日食の5日後に確かな最初の女帝推古は当時としては非常に長寿である75歳の生涯を閉じるのである。

このとき人々の間に「かつて推古と同じように群臣に共立され日食とともに亡くなった女王がいた」という微かな伝承が蘇ってきたのではないだろうか?しかし,今やそれがいつのことか,女王の名前もわからない。そこで歴史官たちは隋唐から入ってきた史書の中にそれらしき人物をさがした。史記〜漢書〜三国志〜晋書〜隋書・・・etc。何年もかかってやっと見つけたのが『魏志倭人伝』の卑弥呼という名前,そして(そこには載っていないが)魏本国の247年3月の日食記録(248年9月の日食は中国では見えなかったので記録はないはず)。しかし彼らはそれをそのまま転載するのではなく,非常に大きな話にデッチあげた。すなわち2人の女王ヒミコとトヨを合わせてアマテラスという女神を仕立て,そして天の岩屋戸事件を創造した。時は持統女帝の時代!この壮大なフィクションを国家プロジェクトとして立案編纂したのはクリックしかいないでしょうね,きっと。

247年の日食は図の左青線のように長安や百済あたりでは夕方皆既食が見られたはずだ。また翌248年の皆既帯は山陰沖から北関東・太平洋に走っていて,中国朝鮮では夜明け前である。わが国での見え方は上記のとおりであろう。なお赤線はその頃起こっている金環食帯である。NASA - Solar Eclipse Pageより。

またこれらについて詳しくは はまぎんこども宇宙科学館のページや井上筑前さんの邪馬台国のページを参照されたい。

247年の日食は図の左青線のように長安や百済あたりでは夕方皆既食が見られたはずだ。また翌248年の皆既帯は山陰沖から北関東・太平洋に走っていて,中国朝鮮では夜明け前である。わが国での見え方は上記のとおりであろう。なお赤線はその頃起こっている金環食帯である。NASA - Solar Eclipse Pageより。

またこれらについて詳しくは はまぎんこども宇宙科学館のページや井上筑前さんの邪馬台国のページを参照されたい。 左図イラストは中西久崇氏(1970-2007)の作品である。この日食記録が『魏志倭人伝』に載っているのではない。東京天文台(現国立天文台)の名誉教授故斉藤国治氏およびその後の天文計算の結果でわかったことなのだ。この日食はアフリカから対馬沖までは皆既で見られる。わが国では部分食であっても上記のような壮絶な光景は九州では見られるが,東へ行くほど貧弱になり,近畿では半分くらいしか欠けない。邪馬台国がどこにあったか,ヒミコは誰かということについての調査研究は,300年前の新井白石に始まり,さまざまな説が立てられている。大和・北九州のみならず国内各地はもちろん,はるかジャワまでの無数の候補地があるそうだ。所詮『魏志倭人伝』の短い文章の解釈だけで推察するにはネタ切れで,もう新説は難しいようだ。しかし天文計算という新たな手段を使えば北九州に有利となる。

左図イラストは中西久崇氏(1970-2007)の作品である。この日食記録が『魏志倭人伝』に載っているのではない。東京天文台(現国立天文台)の名誉教授故斉藤国治氏およびその後の天文計算の結果でわかったことなのだ。この日食はアフリカから対馬沖までは皆既で見られる。わが国では部分食であっても上記のような壮絶な光景は九州では見られるが,東へ行くほど貧弱になり,近畿では半分くらいしか欠けない。邪馬台国がどこにあったか,ヒミコは誰かということについての調査研究は,300年前の新井白石に始まり,さまざまな説が立てられている。大和・北九州のみならず国内各地はもちろん,はるかジャワまでの無数の候補地があるそうだ。所詮『魏志倭人伝』の短い文章の解釈だけで推察するにはネタ切れで,もう新説は難しいようだ。しかし天文計算という新たな手段を使えば北九州に有利となる。