京都情報大学院大学(KCGI)の江見圭司准教授とKCGI非常勤講師で一般社団法人 グリーンカラー・プラネットの小林信三先生が,5月21日~24日にアメリカ・ボルチモア市で開催された,ICTを活用した先進的な教育・研究事例発表の世界大会であるLearning Impact Awards(LIA)で,ウェアラブルカメラを活用した「ブレンディッド・ラーニング」(Blended Learning)の実践例について発表しました。LIAは,教育事業に活用可能なICTの開発・普及と標準化を世界的に推進する米国の団体IMS Global Learning Consortium, Inc.(IMS-GLC,1997年設立)主催の世界大会で,今年で12回目の開催になります。本年度は,世界各地域の予選を勝ち抜いてきた,アメリカ・日本・シンガポール・オーストラリアなどの大学・企業から計26のプロジェクトが発表され,江見・小林先生は「新規・開発プロジェクト」(New/Research Projects)の部門で参加しました。

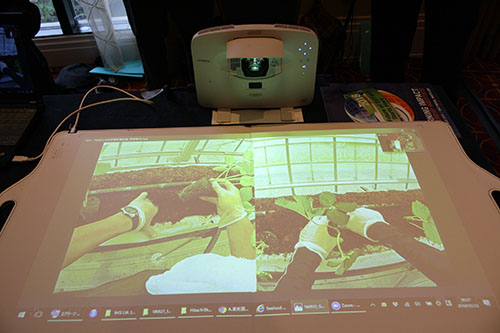

江見・小林両先生は,ICTを活用した,農作業の効率的な習得法を開発し,“Practice of Blending Learning for the Next Generation of Agricultural Human Resource Development Using Wearable Cameras and Drones”(「ウェアラブルカメラとドローンを使った,次世代の農業人材育成のためのブレンディッド・ラーニングの実践」)と題して発表しました。この習得法では,農作業の初心者が,ウェアラブルカメラを頭部に付けたベテラン作業者から栽培技術のノウハウの指導を受け,この実地研修の終了後,カメラが目線で記録した動画を水平投射型電子黒板(マクセル株式会社の開発)に投影して,今度は映像を通して栽培の手順とノウハウを確認します。投影ボードに書き込みもできる電子黒板の特徴を活かして,単に動画を見るのではなく,熟練者と共に作業の要点を指でなぞりながら復習することで,効果的・効率的な習得が可能になります。イチゴ栽培の実践例では,通常3年はかかるとされる栽培技術を1年で習得できたという報告もされています。

発表会場のブースでは,このイチゴ栽培の研修で使用された動画を実際に電子黒板に投影,ウェアラブルカメラも体験できるように展示し,訪れた見学者は,それらのシステムや活用方法などについて熱心に質問していました。最終日の選考結果発表では,KCGIは残念ながら入賞を逃しましたが,KCGIの研究水準の高さを世界に向けて発信した良い機会となりました。また,この研究の意義はヨーロッパの学会でも認められ,江見先生は,オーストリア・リンツ市で6月24日~28日の期間に開催される,OCCE.2018(Open Conference on Computers in Education)でも発表予定です。KCGIのカリキュラムでは,「産業分野履修モデル」に「農業」分野を設けて,農業ITに関する科目を開講し,この分野におけるICT活用の研究を推進しています。関心のある方はぜひKCGIで,江見・小林先生と共に農業ITの新たな活用法の開発に挑戦してください。

※ このプロジェクトの一部はJSPS科研費 16H03087の助成を受けたものです。

2018年度 Learning Impact Awards 選考結果

https://www.imsglobal.org/winners-2018-learning-impact-awards

OCCE.2018 発表プログラム

http://icms.schule.at/index.php?PHPSESSID=33015234d925ea2a80ab1216b7a301a4&CONF_ID=11&TITLE=Conference%20Program&module=conference_program