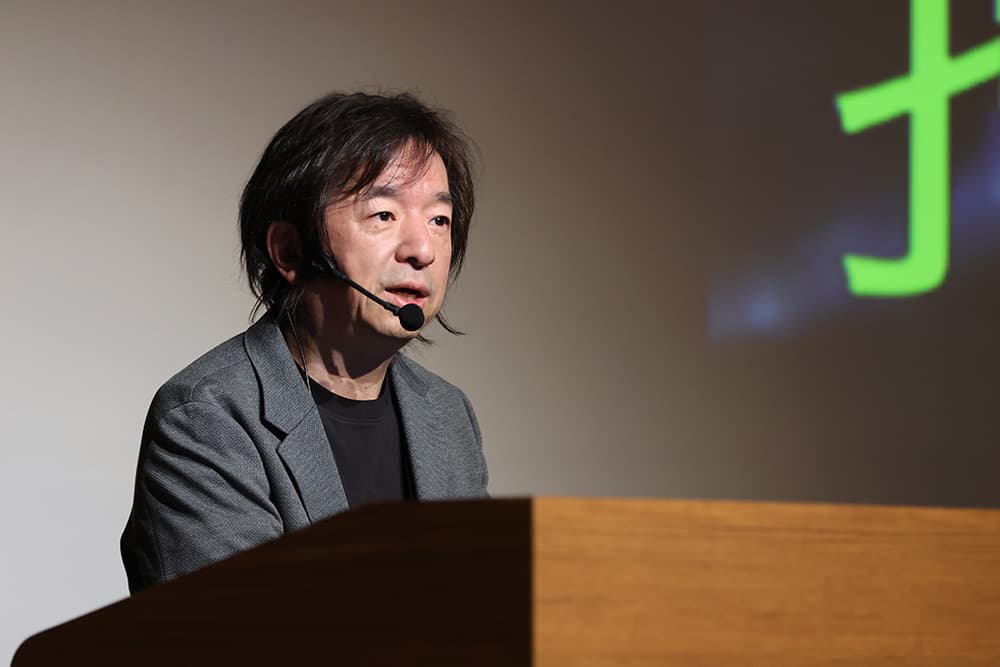

世界中で活躍するバーチャルシンガー「初音ミク」の生みの親で,クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社札幌市,創立1995年)代表取締役の伊藤博之・学校法人情報大学 京都情報大学院大学(KCGI)教授による特別講義が2025年12月5日(金),京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校・KCGI京都駅前サテライト6階大ホールでありました。伊藤教授は「初音ミク」誕生の経緯と成長,音声技術・3DCG技術への先進的な取り組みや国内外での活動について映像を交え解説。KCGI・KCGの学生たちは,コンテンツビジネス界を牽引する著名実業家教授の講義に,目を輝かせ聴き入りました。

「初音ミク」は2007年8月31日に誕生したバーチャルアイドルです。歌詞とメロディを入力すると音声合成で歌ってくれるソフトウェアであり,「身長158センチ,体重42キロ,16歳」の人気キャラクター。その姿は大手全国紙はじめ各メディアで紹介され,音楽やアイドルファンにとどまらず,日本中で広く知られる存在です。国内だけでなく世界中でライブコンサート・イベントが開催され,日本の魅力を世界に発信するクールジャパンの象徴でもあります。

「初音ミクから学ぶデジタルコンテンツの可能性」と題した講義で,伊藤教授は創立30周年を迎えたクリプトン社の事業を紹介したうえで音楽とテクノロジーの関係と歴史,コンピュータ・ミュージックの基礎,バーチャル・インスツルメントを説明。そして,「人間の歌声もバーチャル・インスツルメントになるべきだと考えたときに出合った技術,ヤマハが開発した歌声合成技術を使えば人間の歌が合成できると気づきました」と話し,「初音ミク」を生み出し,さらには世界で初めてキャラクターを付け製品化したいきさつを明かしました。

キャラクター化が功を奏し,音楽だけでなく「初音ミク」のイラストやCGなどを創作してインターネットに投稿する人たちが次々に現れ,創作の連鎖が世界中に拡大。伊藤教授は,原著作物と二次的著作物の権利処理のためライセンスを公開し,コンテンツ投稿サイト「piapro(ピアプロ)」をつくって,創作が生まれ連鎖がおきやすい環境を整えた経緯などを詳しく説明しました。「投稿サイトは権利処理がしやすくなる許諾の仕組みを盛り込んでいます。創作の連鎖が無断使用の連鎖になっちゃうとすごく悲しい。そうじゃなくて自分の作品に注目して使ってくれてありがとうの連鎖,共感の連鎖になるようにしています」と思いを語りました。

「初音ミク」は誕生から18年。多くのクリエイターによる二次創作・三次創作の結果,歌や音声にとどまらず,ダンスや動画,舞台芸術などへと表現形態が多様化しました。たゆまぬ技術開発によって成長し,表現力,歌唱力もますます豊かになり,ファッションやフルオーケストラでのコンサート,ゲーム,歌舞伎とのコラボレーションなど,活動フィールドは広がるばかりです。伊藤教授は「デジタルコンテンツは使えば使うほど価値が増えると思っています。そのデジタルコンテンツである『初音ミク』も,なるべくいろんな側面からコラボレーションをして価値を増やしていくことにチャレンジしています」と話しました。

公演やイベント出演はめじろ押しです。毎年開催されている3DCGライブと創作の楽しさが体感できる企画展イベント「初音ミク『マジカルミライ』」は2025年8月,仙台,大阪,東京(千葉・幕張メッセ)で開催されました。5月24,25日には,中村獅童さんと共演する「超歌舞伎〈CHO-KABUKI〉Powered by IOWN『今昔饗宴千本桜 Expo2025 ver.』」が,大阪・関西万博で上演されました。「初音ミク」と中村獅童さんの超歌舞伎は,10周年を記念する「超歌舞伎 Powered by IOWN『世界花結詞(せかいのはなむすぶことのは)』」が,東京・銀座の歌舞伎座で12月4日から26日まで上演中です。

NHKの看板番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」で4月19日,「情熱の連鎖が生んだ音楽革命 〜初音ミク 誕生秘話〜」が放送されました。伊藤教授も登場して,「初音ミク」の開発について語りました。

海外版マジカルミライの「MIKU EXPO」は11月,初めてのアジアツアー「HATSUNE MIKU EXPO 2025 ASIA」を開催し,バンコク,香港,ソウルなど8都市を回りました。2026年4月~5月には,シカゴ,ロサンゼルス,メキシコなど北米15都市を巡る「MIKU EXPO 2026 North America」が予定されています。コラボイベント・商品発売も相次ぎ,全国各地の観光キャンペーンやお祭りへの参加など,幅広いジャンルで展開しています。コラボ商品「『初音ミク』ご当地キーホルダー」は2025年11月に第五弾が売り出されました。

伊藤氏は,2013年4月にKCGI教授に就任しました。同年秋には国際的な活動と技術革新が認められ,藍綬褒章を受章しています。KCGIとKCGには相互に授業を聴講できる仕組みがあります。KCGIのコンテンツビジネス関連を学ぶ学生だけでなく,KCGのアート・デザイン学系,デジタルゲーム学系,コンピュータサイエンス学系情報処理科IT声優コースなどコンテンツ関連の学生たちも,伊藤教授の取り組みから多くを学ぶことができます。