月別アーカイブ: 2018年6月

6月16日にオープンキャンパスを開催しました

KCGでの京情協 新入社員向けIT・マナー研修が終了しました

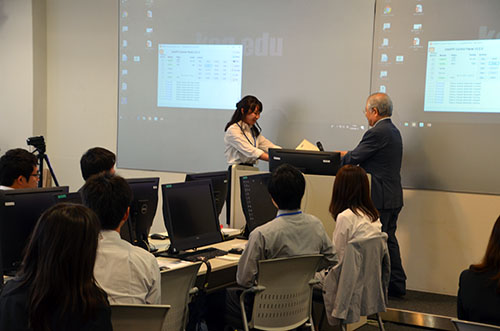

京都コンピュータ学院(KCG)や京都情報大学院大学(KCGI)などKCGグループが委託を受け,KCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライトを会場に4月5日から続けられてきた一般社団法人 京都府情報産業協会(京情協。会長:長谷川亘KCGグループ統括理事長)会員企業の新入社員向け研修が,6月15日終了し,修了式と懇親会を執り行いました。5企業の19人が期間中,社会人としてのマナー等の基礎研修と,プログラミング実習・データベース実習などITの専門技術研修を合わせて294時間受講,KCGの研修でたっぷり身につけた専門技術と知識を自信に,所属企業に戻ります。

5月半ばからは,研修生がチームを組んでアプリケーションを企画・制作するプロジェクト演習に取り組み,最終日にその報告会を開いて成果を披露しました。報告会には,研修生の所属する企業の上司の方々にも出席していただき,質疑応答が活発に繰り広げられました。その後の修了式では高橋豊KCGグループ キャリアセンター長が研修生一人ひとりに修了証書を授与,懇親会では食事を囲み,長期間にわたる研修の労をねぎらい合いました。

この研修は,厚生労働省が支援する「実践型人材育成システム」に基づく雇用型訓練の一環です。この後,研修生たちは所属企業に戻り,配属先で引き続き9月末までOJT(現任訓練)を続けていきます。

6月10日にオープンキャンパスを開催しました

アジャイル開発の最前線を紹介する講演会が開かれました

従来のシステム開発の欠点を克服した手法として,近年注目を集めている「アジャイル開発」について,株式会社永和システムマネジメント(本社:福井県福井市)の代表取締役社長・平鍋健児氏が6月8日,「アジャイル開発の最前線 ビジネスとエンジニアの協働チームづくり」と題して,京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校6階ホールで講演し,その長所や最前線での開発状況についてKCGの学生に向けて熱く語りました。(株)永和システムマネジメントは,アジャイル開発を得意とする会社で,また,子会社の株式会社アフレルは,KCGとグループ校の京都情報大学院大学(KCGI)が開催に協力し,初・中級エンジニアがロボット制作を通して企画開発力を身に付けるETロボコン関西大会のスポンサー企業でもあります。

アジャイル開発は,発注するビジネスサイドと開発サイドが一体となってチームを作り,作業工程を短いサイクルに分割し,その中で分析・設計・実装まで行ってとりあえず稼働するシステムを作る手法です。もっとも重要な部分を先に選んで動くシステムを開発して,それをユーザーと開発者が共同で検証し,アイディアを出し合いながらフィードバックを得て,改善を重ねていくことから,進行に従って開発手法も上達していき,必要な機能を十分に備えたシステムが最終的に出来上がります。最初の仕様書に従って完成まで一気に設計する,従来の「ウォーターフォール型」開発の持つ,長い工期,途中での設計変更の困難さ,結果的に多く残ってしまう不要な機能などの欠点を克服した手法として,近年広く取り入れられています。講演では,このアジャイル開発では,「プロダクトオーナー」と「開発チーム」,それに両者を支援する「スクラムマスター」の三者から成るチームで作業を進める「スクラム」という進め方が,最近流行していることも紹介されました。また,IT開発の現場では,各自のタスクを記した紙をホワイトボードに貼り付けて,仕事の流れと進捗状況を可視化するアナログ的な管理手法が,意外に効果的であるという裏話も披露されました。平鍋氏は最後に,「会社を変えてやろうという意気込みで入社して,どんどん提案して変革していってください。その際,アジャイル開発の知識は強い武器になります」と,将来のIT業界での活躍が期待される学生たちを激励しました。

第一人者の志馬先生による「救急災害医療」の特別講義を実施しました

京都コンピュータ学院(KCG)は応用情報学科医療情報コース,医療事務学科の学生が受講する「医学・医療総論」,「臨床医学概論」の講義の一環として2018年6月7日,京都駅前校で,日本の救急医学・集中治療医学分野の第一人者である志馬伸朗(しめ・のぶあき)先生による「救急災害医療」の特別講義を実施しました。

志馬先生は,日本の救急医学,集中治療医学分野の第一人者であり,京都府立大学附属病院,国立京都医療センターにて救急・集中医療分野の専門医として活躍され,現在,広島大学大学院救急集中治療医学教授および広島大学病院高度救命救急センター長(http://home.hiroshima-u.ac.jp/kyukyu/)を務めておられます。

講義は,過去にテレビ放映され話題となった医療ドラマの紹介から始まり,救命救急領域がER(救急医療),ICU(集中治療),DMAT(災害医療),病院前治療の領域に分類されること,救命医の仕事,救命救急センターと高度救命救急センターの違いなどをビデオやスライドを交えて,丁寧に分かりやすく説明されました。また,救命の連鎖(通報 → 一次救命処置 → 二次救命処置と治療)では,第一発見者による一次救命処置(胸骨圧迫とAED使用)が最も重要であることを力説され,医療従事者でなくても一次救命処置(胸骨圧迫とAED使用)ができるようになる必要性を再認識しました。

最後に,日本の救急医療の現状と問題について説明され,今後の日本の救急医療制度(特に終末期救命医療)は国民全員で考えて対応していく必要があると問題提起されました。救急医療という身近で興味深い講義とあって,学生たちは真剣に聴き入っていました。