KCGグループと日本ユニシスが共同で開設した「未来環境ラボ」による「アイディアワークショップ&ハッカソン」。KCGの学生たちが参加しました=2018年1月27日,KCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライト

京都情報大学院大学(KCGI)と京都コンピュータ学院(KCG)が大手ITサービス企業の日本ユニシス株式会社 総合技術研究所と共同で開設した「未来環境ラボ」は2018年1月27日(土),28日(日)の2日間にわたり,KCGI京都駅前サテライト・KCG京都駅前校で,「アイディアワークショップ&ハッカソン」を開きました。企業が実際に直面しがちな実務上の状況に対し,人間中心設計というデザイン手法を学びながらアイディアや成果物を出して競うコンテスト形式のイベントで,KCGの学生たちがチームに分かれて技術を駆使し創造力を発揮しました。日本ユニシスやKCGグループ教職員ら未来環境ラボのスタッフがサポートしました。

今回は学生たちがイベントに臨むにあたり,日本ユニシスの「HCD-Net認定 人間中心設計専門家」の坂本優子さんから,インタビューや行動観察を通じてユーザーを深く理解し,ユーザーに寄り添った解決策を設計する手法「人間中心設計」について指導していただく機会もいただきました。

大企業のCMを多数手がけている映像制作の株式会社ハット(本社:東京・港区)にユーザー役になっていただきました。はじめに同社の小田上洋光・取締役クリエイティブ本部長(ディレクター)と渡邉雄介プロデューサーが自社の紹介をした後,学生たちに向け映像制作の流れやスタッフ構成とそれぞれの役割などに触れながら,仕事内容について説明しました。

学生たちは3〜4人で1チームを組み,27日のアイディアワークショップでは問題設定とそれを解決するためのアイディアを競い優勝チームを選出,28日のハッカソンではチームメンバーを組み直し,初日の優勝アイディアの実装を手掛けていきました。各チームは真剣ながらも,和気あいあいと課題をこなしていきました。

審査基準は,アイディアでは▽ユーザーはこのシステムがあるとうれしいか▽問題設定の着眼点は良いか▽解決アイディアに未来感はあるか―など,実装では▽アイディアが実現できているか▽操作しやすいか▽デザインや機能に未来感はあるか―などで,これらは社会に出て実践の場に臨む場合でも重要になります。さらに,チームで導き出したアイディアや,成果物の内容をクライアントに伝えるプレゼンテーションもポイント。学生たちはハット社に対し,自らのチームの出来栄えやアピールポイントを懸命に丁寧に説明しました。アイディア,実装それぞれの優勝チームには,ハット社より,賞金が贈られました。参加した学生たちはIT企業の現場に近い環境と雰囲気を体験でき,一段と実践力が身についたと実感している様子でした。

KCGグループは,産学が連携して次代を担うIT人材を育成しようと,2017年2月,日本ユニシスの総合技術研究所と学術・研究の協力関係産学連携に関する協定書を締結し,両者が共同で学内に開設したのが創造的プロジェクト「未来環境ラボ」です。未来のIT業界を担う学生たちが柔軟な発想・創造力を駆使しながら,IT企業の研究員とのさまざまな研究・学術の共同作業を重ねていきます。今後もたくさんの学生に参加してもらえる各種イベントを開催する計画です。

ユーザー役を務めていただいた映像制作の株式会社ハットが,映像制作の流れやスタッフ構成とそれぞれの役割などに触れながら,会社や仕事内容について説明しました=27日

アイディアワークショップのプレゼンテーション。学生たちは自らのチームの出来栄えやアピールポイントを懸命に丁寧に説明しました=27日

アイディアワークショップのプレゼンテーション。学生たちは自らのチームの出来栄えやアピールポイントを懸命に丁寧に説明しました=27日

アイディアワークショップのプレゼンテーション。学生たちは自らのチームの出来栄えやアピールポイントを懸命に丁寧に説明しました=27日

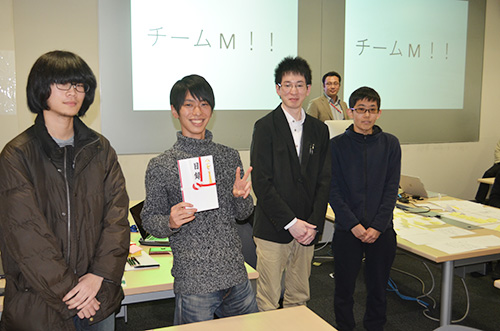

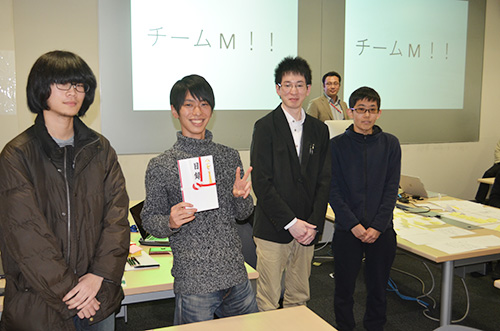

アイディアワークショップの優勝チームにはハット社より賞金が贈られました=27日

ハッカソンでアイディアの実装に取り組む学生たち=28日

ハッカソンの優勝チーム=28日

最後に全員で記念撮影。ハット社のみなさま,ありがとうございました。参加した学生のみなさん,お疲れさまでした=28日