京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校のKCG資料館・コンピュータミュージアムが,2024年11月に発刊された本『京都のワクワクする大学博物館めぐり』(著者:大坪覚さん)に掲載されました。2ページにわたって「ここでしか見られない貴重なコンピュータの名機」とのタイトルで紹介されています。KCG資料館は「国内屈指の貴重な機器を多数保存している」との理由で2009年に社団法人(現在は一般社団法人)情報処理学会から「分散コンピュータ博物館」の全国第一号認定を受けています。

情報処理学会から「情報処理技術遺産」の全国第一号認定を受けた「TOSBAC‐3400」と「OKITAC-4300Cシステム」の写真とともに,KCGグループの歴史やコンピュータミュージアムの詳しい内容が記されています。

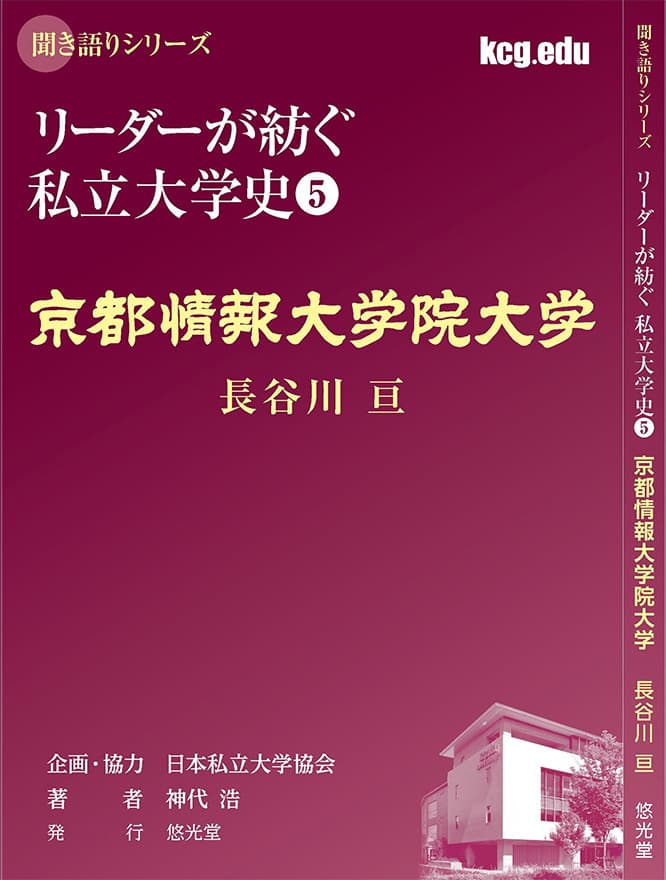

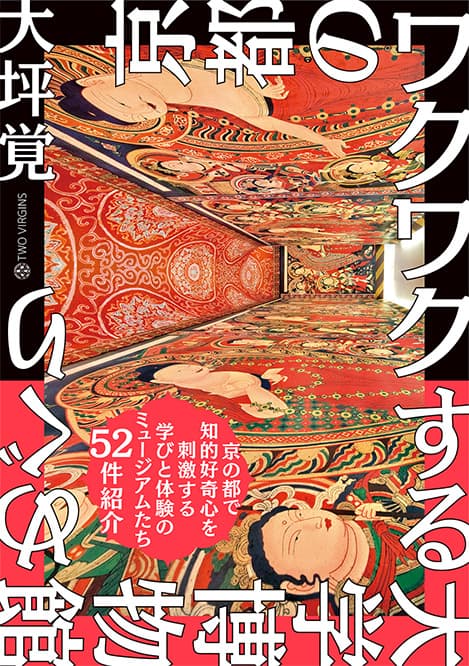

「京都のワクワクする大学博物館めぐり」はA5判・125P,1,900円。大坪さんはこれまでに「東京のワクワクする大学博物館めぐり」を刊行しています。

KCG資料館・コンピュータミュージアムでは,日本最初のコンピュータ教育機関であるKCGが,創立以来60年以上の長きにわたって教育・実習・研究で使用してきた過去のコンピュータ等を保存・展示しています。「情報処理技術遺産」が「TOSBAC‐3400」,「OKITAC-4300Cシステム」を合わせ7機種あるほか,多くの貴重な過去の名機が展示され,日本の高度成長を支えた技術を間近で知ることができる場として見学者が多数訪れています。