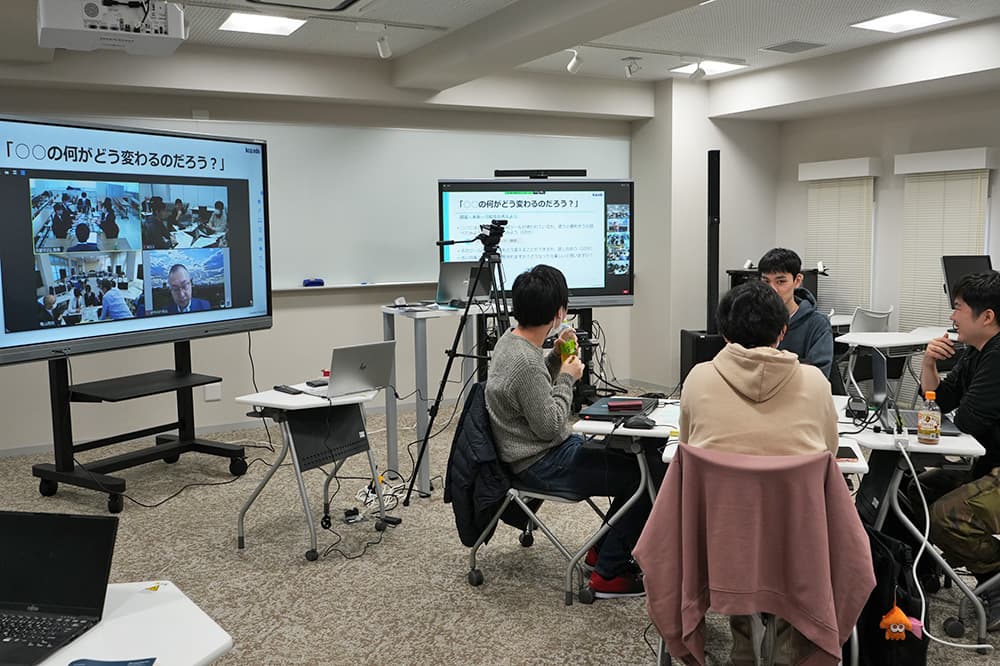

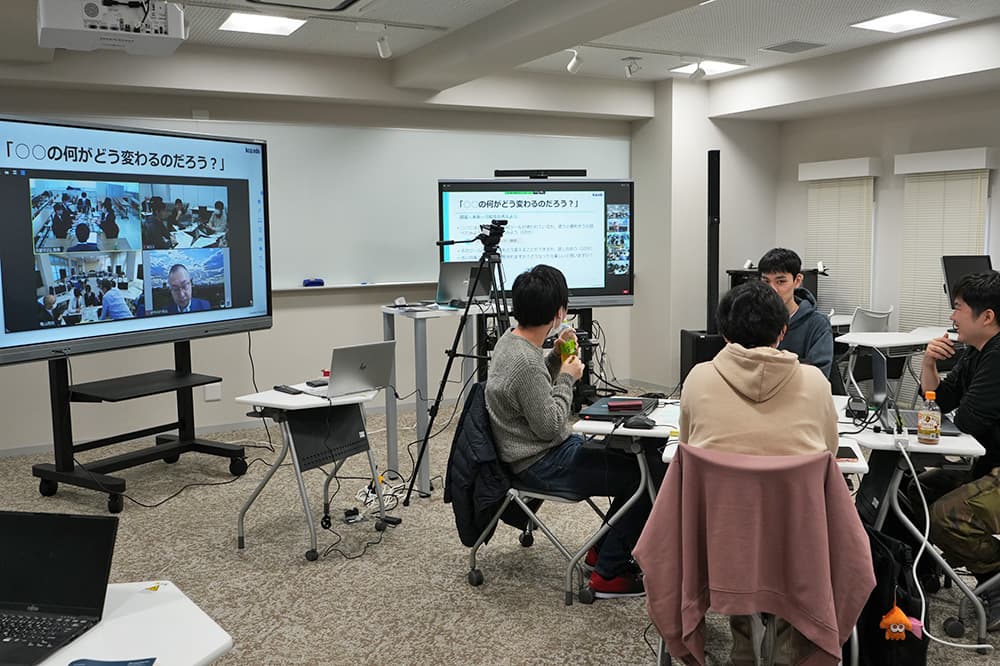

KCGと京都府立京都すばる高等学校,三重県立亀山高等学校の3校により遠隔講義システムを使って実施された実証授業。グループワークで学生・生徒たちは,現在関心が高まっている生成AIについて話し合いました(2023年12月26日,KCGI百万遍キャンパスのハイフレックス仕様教室)

京都コンピュータ学院(KCG)と京都府立京都すばる高等学校(京都市伏見区,貴島良介校長),三重県立亀山高等学校(三重県亀山市,廣島朗校長)の3校が2023年12月26日,KCGのグループ校京都情報大学院大学(KCGI)百万遍キャンパスに設置されているハイフレックス(Hybrid-Flexible)仕様教室の遠隔講義システムを使って「生成AIとの付き合い方」をテーマとした実証授業を実施し,学生・生徒たちはスムーズなやり取りや質問を通じてAIに対する願望・未来・可能性や,新たに生じる問題について話し合いました。

文部科学省から採択されたKCGと京都すばる高校が連携して一貫教育することによりIT人材を育成する「専門学校・高等学校連携による中核的IT専門職人材の加速型育成プログラムの開発・実証」プログラムの一環行事。この行事に賛同した亀山高校も参加し,最先端のIT教育環境での学びを体験しました。

生徒・学生たちはまず,遠隔講義システムでKCGIのハイフレックス仕様教室から発信された「AIツールの最新事情」に関する講義を聴きました。その後,「生成AIで変わる○○」をテーマにグループワークで変わることへの願望・未来・可能性や,新たに生じる問題について話し合い,その成果を資料にまとめて発表しました。大型モニタにはお互いの教室の様子が映し出され,集音マイクとスピーカーで,ヘッドセットなしでも質問や会話がスムーズにできるため,校舎の距離を超えて,活発にやり取りをしていました。

現在関心が高まっているテーマとあって,参加した学生・生徒たちからは,「AIの利便性と危険性について,あらためて考えることができた」「AIをどこまで活用するのかの線引きなど難しい部分がよくわかる時間だった」「人類の幸福につなげることも可能ですが,使い方によって幸せや不幸,人の生死までつながるような便利でもあり危険なものでもあるので,使い方に細心の注意が必要だと感じました」といった感想が寄せられました。また,本事業の産官学連携コンソーシアムを組織するBIPROGY株式会社の方々にもファシリテータとして参加いただき,現役のエンジニアとしての視点からの意見や総評などを行っていただきました。

KCGと京都すばる高校の「専門学校・高等学校連携による中核的IT専門職人材の加速型育成プログラムの開発・実証」は2021年10月に,文部科学省の「専修学校による地域産業中核的人材養成事業」に採択されました。デジタル技術の進歩によりビジネスや産業構造が変革する中にありながら,わが国においてはIT人材,とりわけ専門知識に精通し技術部門と経営部門両面をビジネスとしてとらえることができる中核人材の不足が深刻化しています。そのような中,職業系専門学科がある高等学校と専修学校が連携し,効率化された一貫カリキュラムを開発,実施することで技術系分野の教育を加速させ,5年間でIT中核人材を育成するのが狙いです。一貫カリキュラムは京都すばる高等学校 情報科学科の2022年4月入学生から適用しています。

KCGIのハイフレックス仕様教室は,グループワークやプレゼンテーションなど,学生が主体となって参加するアクティブラーニングによる能動的な学習や対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド授業などさまざまな授業・講義形態に柔軟に対応できるよう設計されています。スマートディスプレイや集音マイク・スピーカーなどを装備し教育と学習のためのシームレスな環境を構築し,教室内やオンライン上など受講する場所の影響を受けずに一緒に授業・講義を受けることができます。 教室内の壁は全体がホワイトボードとして利用でき,アイデアボードとしても機能します。

学生・生徒たちは,遠隔システムを利用して同じ教室にいるのとあまり変わらずに話ができました