大雨の影響により,7月7日のオープンキャンパスは中止いたします。

事前にご予約いただいている方には,ご連絡を差し上げます。

年別アーカイブ: 2018年

KCG情報工学科の青木さんが組込みイベント「ET West」に出場しました!

西日本最大の組込み系イベント「ET & IoT Technology West 2018」(組込み総合技術展&IoT総合技術展関西:一般社団法人組込みシステム技術協会主催,近畿総合通信局,近畿経済産業局,京都府,大阪府,滋賀県など後援)は2018年7月5,6の両日,大阪市のグランフロント大阪 コングレコンベンションセンターで開かれ,京都コンピュータ学院(KCG)エンジニアリング学系 情報工学科4年の青木友洋さんが,5日のセッション「組込みTDD Live!」に出場しました。これからTDDに本格チャレンジしようと考える大勢の若手エンジニアらが見守る中,青木さんはKCGで学んだ知識と技術を存分に披露してくれました。

TDD(Test Driven Development:テスト駆動開発)はプログラム開発手法のひとつで,最初に失敗するテストを書いて必要最低限の実装をした後にコードを洗練するという作業を繰り返します。これによりバグがほとんどなくなり,デバッグ時間が減る,エンジニアのモチベーションが上がるといった効果があるため,最近はこの手法が業界で多く取り入れられているといいます。この日のセッションでは,青木さんや若手エンジニアでつくる「組込みTDD勉強会」のメンバー7人が,複数人でコードを書いていく「モブプロ」方式でTDDの実装をライブで紹介しました。青木さんはプログラミングに的確な指示を出していました。

青木さんは2年時に参加したインターンシップで「組込みTDD勉強会」のメンバーのひとりに出会い,入会を勧められたといいます。ほかのメンバーは全員がプログラミングを仕事としている社会人で,学生は青木さん一人だけ。KCGで得た知識と技術を現場で活用しようと,若手エンジニアに交じって努力を続けています。青木さんは「KCGオープンキャンパス2018」学生スタッフのリーダーを務めています。「KCG AWARDS 2018」で最優秀賞を受賞したチームの一員です。

KCGIの岡本敏雄教授が発明協会より奨励功労賞を受賞しました

京都情報大学院大学(KCGI)の岡本敏雄教授はこのほど,公益社団法人 発明協会(総裁:常陸宮正仁親王)の平成30年度全国発明表彰(文部科学省,経済産業省,特許庁,日本経済団体連合会,日本商工会議所,日本弁理士会,朝日新聞社後援) 発明奨励功労賞を受賞しました。岡本先生,おめでとうございます。

優れた発明を完成した者,発明の指導・奨励・育成に貢献した者を顕彰することにより発明の奨励・育成を図り,わが国科学技術の向上と産業の振興に寄与することを目的として発明協会が設定している賞で,岡本教授の日ごろの研究成果が高く評価されたことになります。岡本教授は,ホテルオークラ東京(港区)でこのほど開かれた表彰式に出席し,賞を受けました。

岡本教授は,発明協会が主催する全日本学生児童発明くふう展の審査委員などを歴任,電気通信大学名誉教授を務めています。

長谷川繁雄初代学院長先生を偲ぶ閑堂忌,33回忌で記念講話,墓参

京都コンピュータ学院(KCG)の創立者で初代学院長 長谷川繁雄先生の命日である「閑堂忌」の7月2日,KCGグループでは菩提寺である百萬遍知恩寺での学生たちの墓参やKCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライト大ホールでの記念講話,学生有志らによる模擬店出店など各種催しが執り行われました。長谷川繁雄先生は1986年7月2日に 56歳でご逝去され,今年で没後32年,33回忌に当たります。KCGでは毎年,この日を閑堂忌として,情報処理技術教育のパイオニアとして尽力された長谷川繁雄先生のご遺徳を,学生全員と教職員が偲んでいます。「閑堂」とは長谷川繁雄先生の雅号で,「世俗から離れ,瞑想にふける閑静な空間」を意味しています。

記念講話は,情報工学科の学生時代から長谷川繁雄先生から指導を受けていたというKCG教職員(総務部長)の岸本詳司先生が担当しました。「長谷川繁雄先生は高校卒業以来,今日に至るまでの私の人生を導いてくださった唯一の師でありました」という岸本先生は「先生はコンピュータに人類史変革の可能性を見いだされ,学歴偏重主義を全面否定し,いかなる資本・権力からも独立した他には存在しない,他人ではつくることができない理想の学校創造を追求されていました。『事情があって,大学へ行かない子,いやそれ以上に,自覚的に大学へ進まない子を教育するんだ。その子たちを,大学へ進んだ者と肩を並べて,それどころか,それ以上の人間にして世の中へ送り出すんだ』ともよく言われていました」と紹介。長谷川繁雄先生のお人柄として「情熱にあふれ喜怒哀楽を隠さず,とても人間味のある方でした。嘘をつくことは最も嫌われた」とし,「本物の技術者を養成するため自らがお金を投じ,全国のどの大学にもなかった大型コンピュータの導入を実現,実習機器として学生に開放しました。志を同じくする者には分け隔てなく,等しく学ぶ機会を与えてくださった。閑堂忌を機に,長谷川繁雄先生の思いをKCGグループ全員であらためて共有したいと思います」と締めくくりました。

記念講話前後に,学生と教職員はバスで百萬遍知恩寺に移動し,長谷川繁雄先生の墓標に静かに手を合わせて,先生のご冥福とKCGグループのさらなる発展を祈りました。模擬店では,教職員が長谷川繁雄先生が好物だったというアンパンを販売したほか,手作りの焼きそばやベビーカステラ,留学生と職員によるベトナム料理などが並び,行事に活気を添えていました。KCG保護者会から学生たちに購買用のチケットがプレゼントされました。

6月24日にオープンキャンパスを開催しました

6月16日にオープンキャンパスを開催しました

KCGでの京情協 新入社員向けIT・マナー研修が終了しました

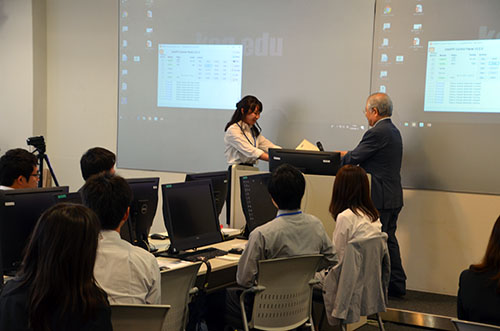

京都コンピュータ学院(KCG)や京都情報大学院大学(KCGI)などKCGグループが委託を受け,KCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライトを会場に4月5日から続けられてきた一般社団法人 京都府情報産業協会(京情協。会長:長谷川亘KCGグループ統括理事長)会員企業の新入社員向け研修が,6月15日終了し,修了式と懇親会を執り行いました。5企業の19人が期間中,社会人としてのマナー等の基礎研修と,プログラミング実習・データベース実習などITの専門技術研修を合わせて294時間受講,KCGの研修でたっぷり身につけた専門技術と知識を自信に,所属企業に戻ります。

5月半ばからは,研修生がチームを組んでアプリケーションを企画・制作するプロジェクト演習に取り組み,最終日にその報告会を開いて成果を披露しました。報告会には,研修生の所属する企業の上司の方々にも出席していただき,質疑応答が活発に繰り広げられました。その後の修了式では高橋豊KCGグループ キャリアセンター長が研修生一人ひとりに修了証書を授与,懇親会では食事を囲み,長期間にわたる研修の労をねぎらい合いました。

この研修は,厚生労働省が支援する「実践型人材育成システム」に基づく雇用型訓練の一環です。この後,研修生たちは所属企業に戻り,配属先で引き続き9月末までOJT(現任訓練)を続けていきます。

6月10日にオープンキャンパスを開催しました

アジャイル開発の最前線を紹介する講演会が開かれました

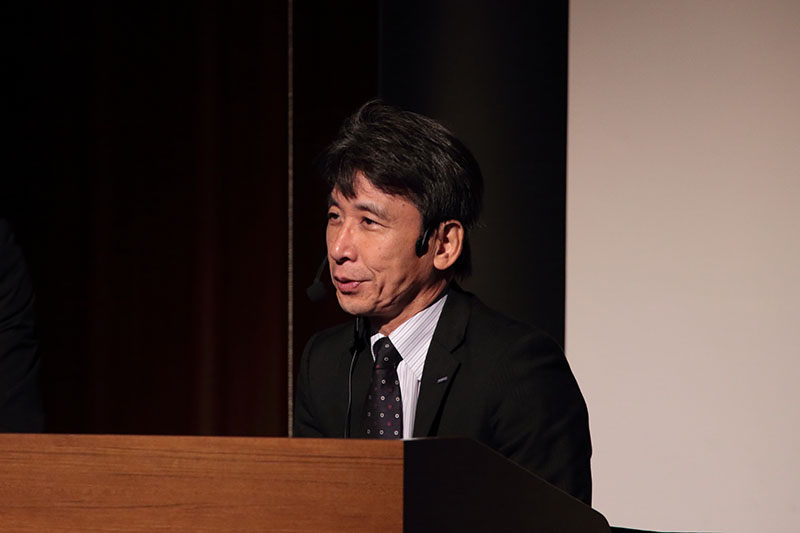

従来のシステム開発の欠点を克服した手法として,近年注目を集めている「アジャイル開発」について,株式会社永和システムマネジメント(本社:福井県福井市)の代表取締役社長・平鍋健児氏が6月8日,「アジャイル開発の最前線 ビジネスとエンジニアの協働チームづくり」と題して,京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校6階ホールで講演し,その長所や最前線での開発状況についてKCGの学生に向けて熱く語りました。(株)永和システムマネジメントは,アジャイル開発を得意とする会社で,また,子会社の株式会社アフレルは,KCGとグループ校の京都情報大学院大学(KCGI)が開催に協力し,初・中級エンジニアがロボット制作を通して企画開発力を身に付けるETロボコン関西大会のスポンサー企業でもあります。

アジャイル開発は,発注するビジネスサイドと開発サイドが一体となってチームを作り,作業工程を短いサイクルに分割し,その中で分析・設計・実装まで行ってとりあえず稼働するシステムを作る手法です。もっとも重要な部分を先に選んで動くシステムを開発して,それをユーザーと開発者が共同で検証し,アイディアを出し合いながらフィードバックを得て,改善を重ねていくことから,進行に従って開発手法も上達していき,必要な機能を十分に備えたシステムが最終的に出来上がります。最初の仕様書に従って完成まで一気に設計する,従来の「ウォーターフォール型」開発の持つ,長い工期,途中での設計変更の困難さ,結果的に多く残ってしまう不要な機能などの欠点を克服した手法として,近年広く取り入れられています。講演では,このアジャイル開発では,「プロダクトオーナー」と「開発チーム」,それに両者を支援する「スクラムマスター」の三者から成るチームで作業を進める「スクラム」という進め方が,最近流行していることも紹介されました。また,IT開発の現場では,各自のタスクを記した紙をホワイトボードに貼り付けて,仕事の流れと進捗状況を可視化するアナログ的な管理手法が,意外に効果的であるという裏話も披露されました。平鍋氏は最後に,「会社を変えてやろうという意気込みで入社して,どんどん提案して変革していってください。その際,アジャイル開発の知識は強い武器になります」と,将来のIT業界での活躍が期待される学生たちを激励しました。

第一人者の志馬先生による「救急災害医療」の特別講義を実施しました

京都コンピュータ学院(KCG)は応用情報学科医療情報コース,医療事務学科の学生が受講する「医学・医療総論」,「臨床医学概論」の講義の一環として2018年6月7日,京都駅前校で,日本の救急医学・集中治療医学分野の第一人者である志馬伸朗(しめ・のぶあき)先生による「救急災害医療」の特別講義を実施しました。

志馬先生は,日本の救急医学,集中治療医学分野の第一人者であり,京都府立大学附属病院,国立京都医療センターにて救急・集中医療分野の専門医として活躍され,現在,広島大学大学院救急集中治療医学教授および広島大学病院高度救命救急センター長(http://home.hiroshima-u.ac.jp/kyukyu/)を務めておられます。

講義は,過去にテレビ放映され話題となった医療ドラマの紹介から始まり,救命救急領域がER(救急医療),ICU(集中治療),DMAT(災害医療),病院前治療の領域に分類されること,救命医の仕事,救命救急センターと高度救命救急センターの違いなどをビデオやスライドを交えて,丁寧に分かりやすく説明されました。また,救命の連鎖(通報 → 一次救命処置 → 二次救命処置と治療)では,第一発見者による一次救命処置(胸骨圧迫とAED使用)が最も重要であることを力説され,医療従事者でなくても一次救命処置(胸骨圧迫とAED使用)ができるようになる必要性を再認識しました。

最後に,日本の救急医療の現状と問題について説明され,今後の日本の救急医療制度(特に終末期救命医療)は国民全員で考えて対応していく必要があると問題提起されました。救急医療という身近で興味深い講義とあって,学生たちは真剣に聴き入っていました。