年別アーカイブ: 2018年

音楽会「歌う喜びに隠された声づくりの秘密」を開催

京都コンピュータ学院(KCG),京都情報大学院大学(KCGI),京都自動車専門学校(KCGM)などKCGグループは2018年12月21日,KCG京都駅前校・KCGI京都駅前サテライト コンサートホールで,音楽会「歌う喜びに隠された声づくりの秘密 ~YUBAメソッド:音痴も直り,歌が上手くなる発声法~」を開催しました。声楽家で発声研究家の弓場徹さんが独唱とともに発声法のレクチャーを行い,ピアニストの阿部真理子さんが伴奏。ホールには学生のほか一般応募のお客様も大勢訪れ,弓場さんと一緒に声を出し,体も動かしながらの音楽を堪能しました。

まず,弓場さんが「世界一周」(V.ヤング作曲),「アマポーラ」(J.ラカジェ作曲),「マリウ,愛の言葉を」(C.A.ビクシオ作曲)を熱唱。米国で“一級の歌唱”と評された弓場さんののびやかな歌声と,声楽・器楽の伴奏者として活躍する阿部さんのピアノに,みな聴き入りました。

弓場さんは,発声を機能解剖学や生理学の視点から研究開発した新発声法「YUBAメソッド」が国内外で知られています。阿部さんは,機能解剖の研究に基づき疲労・障害予防のためのピアノ打鍵法を体系化した「YUBAピアノメソッド」を確立。独唱に続いてのレクチャーで弓場さんは「ウラ声の出し方」「オモテ声の出し方」「音域の拡げ方」などについて,広く知られた音楽を織り交ぜながら指導しました。

KCGグループは,専門技術のみならず学生の知性・感性涵養のため,一般教養の科目をカリキュラムに取り入れ,クラシックなど音楽コンサート,各種文化講演会,伝統芸能鑑賞会等も実施しています。これらのイベントは一般の方々にも鑑賞していただいています。

2019年度からKCGI入学定員を480名に。開学時の6倍

京都情報大学院大学(KCGI)は,2019年度入学生の定員を従来の360名から480名に増員します。2018年12月21日,文部科学省に変更届を提出しました。2004年度開学当時の入学定員80名の6倍となります。日本最初のIT専門職大学院である本学は2018年に創立15周年を迎えました。今後も国内外のIT業界をけん引するリーダー育成に向けて努力していきます。

ビジネスに応用するためのITは進歩を続ける一方,経済産業省が2016年6月に発表した国内IT人材の最新動向と将来推計に関する調査結果によると,17万人超のIT人材が不足しているとのことです。2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催などによるセキュリティ対策,さらには電気自動車の普及といったIT需要が今後ますます拡大するとし,2030年には不足数が78万9千人にものぼるとはじき出しています。

このような中,IT応用分野のトップリーダーを育成し,有能な人材を輩出してきた本学に注目が高まり,国内外からの入学志願者が急増しています。本学はこうした状況に対応し,社会からの要請にこたえるべく,入学定員の増加に踏み切りました。

入学定員の増員に伴い,収容定員は2019年度840名,2020年度以降は960名となります。

ディライトワークス(株)による企業説明会・作品指導会を開催

京都コンピュータ学院(KCG)は2018年12月14日(金),京都駅前校にディライトワークス株式会社のHR部 坂本 拓也様にお越しいただき,企業説明会・作品指導会を実施していただきました。

ディライトワークス株式会社は,「Fate/Grand Order」などを企画・開発・運営しているゲーム会社です。“ただ純粋に、面白いゲームを創ろう。”という理念の下,ユーザーはもちろん,創り手であるクリエイターたちも夢中になって作品を生み出しているそうです。

説明会終了後には,個別の作品指導や就職活動に関するアドバイスを細やかにしてくださいました。坂本様,ありがとうございました。

12月9日にオープンキャンパスを開催しました

未来環境ラボがAI技術の勉強会を開催

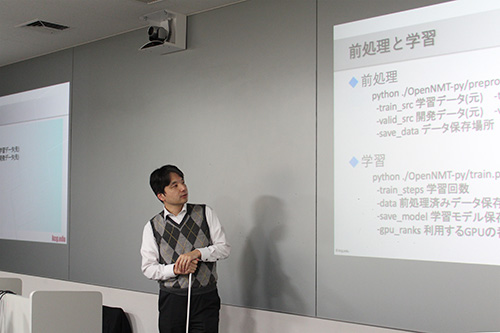

京都情報大学院大学(KCGI)と京都コンピュータ学院(KCG)が大手ITサービスの日本ユニシス株式会社総合技術研究所と共同で開設した「未来環境ラボ」は2018年11月30日(金),KCGI京都駅前サテライト・KCG京都駅前校新館にて,最先端のAI技術を題材にした勉強会を開催しました。KCGやKCGIの学生,教員に加えて一般企業のソフトウェアエンジニアも参加し,Google社が提供する機械学習サービス「Google Colaboratory」を使ったAI技術についての知識を深めました。

KCGIの中口准教授が登壇し,「Google Colaboratory」の概要を説明したあと,AI技術の一つである機械翻訳と物体認識についての解説とハンズオンが行われました。スライドに記載されたコマンドを実行すると,参加者の操作するPCに,Wikipedia記事の英日翻訳の結果や写真内の物体の認識結果が表示されました。質疑応答では,学生だけでなくソフトウェアエンジニアや教員からの質問も相次ぎ,活発なディスカッションが行われました。

KCGグループは,産学が連携して次代を担うIT人材を育成しようと2017年2月,日本ユニシス株式会社総合技術研究所と共同で創造的プロジェクト「未来環境ラボ」を学内に開設しました。未来のIT業界で活躍する学生たちが柔軟な発想・創造力を駆使しながら,IT企業の研究員とのさまざまな研究・学術の共同作業を重ねています。

GoogleColab勉強会@京都情報大学院大学

https://futurelab.connpass.com/event/110120/

11月25日にオープンキャンパスを開催しました

『Unity道場 京都スペシャル3』がKCGで開催

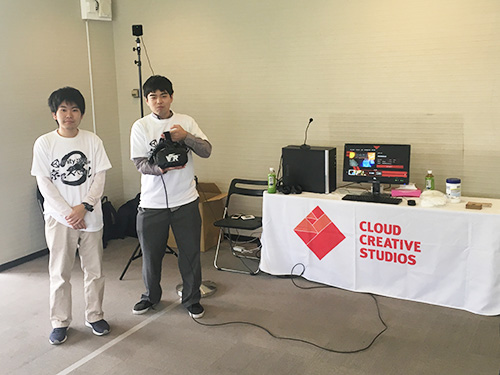

『Fate/Grand Order』や『Pokémon GO』,『スーパーマリオ ラン』の開発にも採用されているゲーム開発ツール『Unity』の大規模勉強会「Unity道場 京都スペシャル3」が2018年11月24日(土),京都コンピュータ学院(KCG)京都駅前校で開催されました。KCGのデジタルゲーム学系の教員と学生たちは,イベントスタッフとして運営に参加させていただきました。

会場のホールではUnityをこれから勉強したい学生やクリエイターなど初心者~中級者を対象にした各種講演が実施されました。さらに今回は,持参PCで開発を行うハンズオンセミナーも同時に開催され,一般の参加者とともにKCG在学生も参加して熱心に学んでいました。

今回で3回目となるこのイベントの主催企業である株式会社クラウドクリエイティブスタジオは,KCG卒業生が多数在籍しているゲーム会社で,今回もKCG卒業生が司会進行やVRゲーム体験ブースのアテンドを担当していました。

KCGでは,このようにゲームに関連するイベント開催に協力し,ゲーム業界の発展に貢献できるように努めています。在学生にとってはスタッフとしてコミュニケーション能力を磨く機会や,勉強会に参加してゲームクリエイターからアドバイスを受けられる機会となります。今後もこのような活動を継続し,ゲーム業界から求められる技術を備えたクリエイターの育成を続けてまいります。

イベントにご参加いただいた皆様ならびにイベントに携わった関係者の皆様,誠にありがとうございました。

KCGの未来環境ラボがゲストを招き最先端IoTセミナーを開催

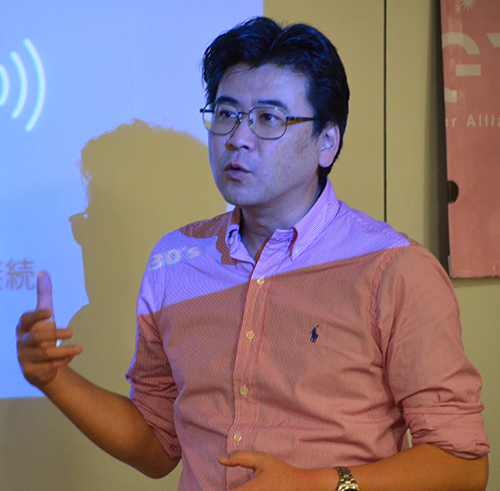

京都コンピュータ学院(KCG)と京都情報大学院大学(KCGI)が大手ITサービスの日本ユニシス株式会社総合技術研究所と共同で開設した「未来環境ラボ」は2018年11月17日(土),KCG京都駅前校新館・KCGI京都駅前サテライトにて,IoT(Internet of Things)開発に向けた最先端の環境や手法を追求するコミュニティ,「IoTあるじゃん(ALGYAN)」を招いたセミナーを開催しました。学生の参加もあり,最も注目されるサービスのひとつ「Azure Sphere」についての知識を深めました。

登壇して頂いたのは「Azure Sphere」を市場に投入した日本マイクロソフト株式会社のシニアソフトウエアエンジニア・太田寛さんと,IoTデバイス「MT3620開発キット」の販売を手掛けるSeeed株式会社の松岡貴志さん。両名とも,「日本から世界へ,明るく楽しくIoYT(Internet of Your Things)を広めよう!」との趣旨で活動しているコミュニティ「IoTあるじゃん(ALGYAN)」のメンバーです。

冒頭,「未来環境ラボ」の坂本チーフリサーチャーがラボの活動について紹介しました。引き続き太田さんが「Secureなデバイスを構築するための最新テクノロジー Microsoft Azure Sphere登場」と題し講演。コネクテッドデバイスによるメリット,抱えるリスクについて触れた後,マイクロソフト社が開発したLinuxディストリビューション,IoT端末用チップ,クラウド上のセキュリティサービスの3つから構成される「Azure Sphere」について紹介しました。松岡さんは「MT3620 Development Kitと開発方法」という演題で「Azure Sphere」の開発環境などについて説明しました。講演後は懇親会があり,参加者同士が交流を深めました。

KCGグループは,産学が連携して次代を担うIT人材を育成しようと2017年2月,日本ユニシス株式会社総合技術研究所と共同で創造的プロジェクト「未来環境ラボ」を学内に開設しました。未来のIT業界で活躍する学生たちが柔軟な発想・創造力を駆使しながら,IT企業の研究員とのさまざまな研究・学術の共同作業を重ねています。

【関西版】いよっ!IoTの真打ち解禁!Azure Sphere(スフィア)爆誕最速セミナー@京都情報大学院大学

https://algyan.connpass.com/event/104203/

KCGIの江見・小林 両先生がeラーニングアワード2018フォーラムで発表しました

京都情報大学院大学(KCGI)の江見圭司准教授と,KCGI非常勤講師で一般社団法人 グリーンカラー・プラネットCTOの小林信三先生が,eラーニングアワード2018フォーラムで,それぞれの研究について発表しました。このフォーラムは,eラーニングを実践している教育者・研究者が一堂に会して,日進月歩で進化するICTを教育事業に応用した事例を発表する全国規模のイベントで,御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター(東京都千代田区)で11月14日~16日の期間に開催されました。

江見准教授は,韓国のオンライン公開講座K-MOOCの開発および運営計画について発表しました。その中で,韓国では国がICT活用の教育を全面的にバックアップし,修了すると単位も修得できることからeラーニングが盛んで,その品質を定期的にチェック・管理するシステムも働いているなどの特徴が紹介されました。また,KCGIと学術交流提携を結んでいる韓国・済州国立大学校のeラーニング教育の概要についても紹介しました。済州大学校は韓国で初めてeラーニングを始めた大学で,教材作成用のスタジオなども完備した,この分野の先進校です。江見准教授は,日本語と韓国語との間では自動翻訳の精度が比較的高いことから,両国間のコンテンツの積極的な相互活用の可能性にも言及しました。

小林先生は,「一般社団法人 日本IMS協会主催【IMSトラック】わが国におけるデジタルバッジ・クレデンシャルの新展開において」と題した合同講演の中で,京都の東寺に宝蔵されている,密教の教えを視覚的に表現したマンダラ(曼荼羅)にヒントを得た,新たな教育手法について発表しました。マンダラは,中心の方形を八つの方形が取り囲んだ形の図像ですが,細分化された学習要素を,それらの各方形に当てはめて,全体を一つのモジュールとし,この「デジタルマンダラ」をさらに多層的に組み上げることで,新たな教材を開発しようという研究です。小林先生はこの新たな教材を,様々な分野の職人が持つ技能を可視化して,効率的に次世代に継承する教育に適用しようと考えています。この研究は緒に就いたばかりですが,仏教文化の伝統と最先端のICTを組み合わせて,先人の叡智を現代の学習に応用しようとする発想は,聴衆の関心を強く引いていました。