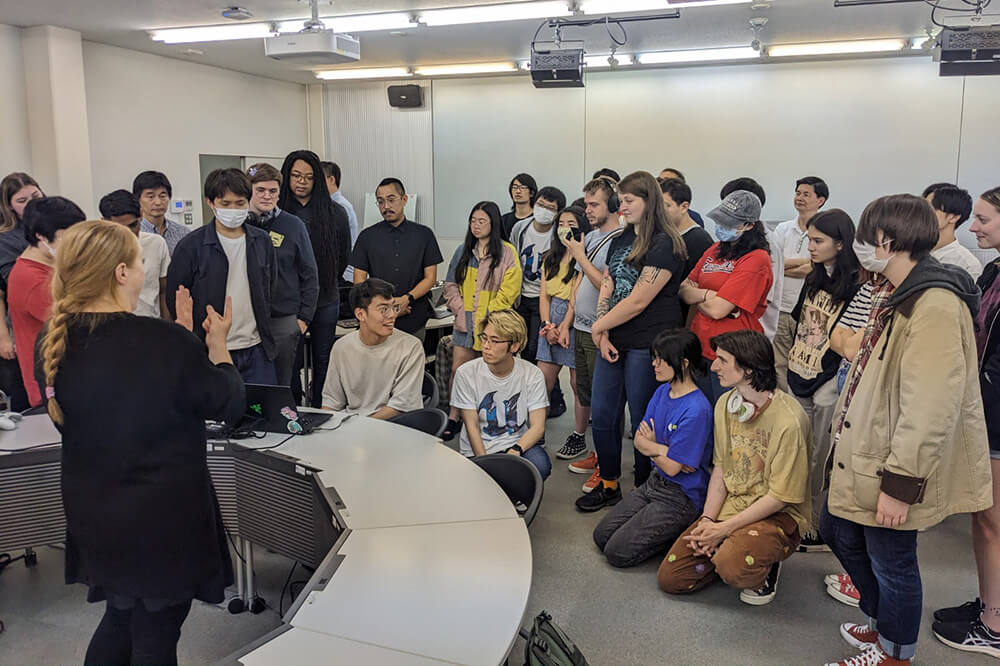

ボランティアスタッフ・展示で参加した教員・学生たち

京都コンピュータ学院(KCG)は2023年7月14日~16日の3日間,京都市勧業館「みやこめっせ」で開催された日本最大規模のインディーゲームの祭典「BitSummit Let’s Go!!(ビットサミット レッツゴー)」の出展およびイベント運営に協力しました。

今年のBitSummitは,数百本の出展希望者の中から選ばれたインディーゲーム,そして任天堂やソニー・インタラクティブエンタテインメント(PlayStation)をはじめ多数の企業が協賛し,会場内には約200のブースが出展されました。メインステージではクリエイターによるトークイベントが,インフルエンサーブースでは,「わいわい VS インディーゲーム14時間耐久配信リターンズ」など人気ゲーム実況者,インフルエンサーによるブースイベントが行われ,総来場者数は3日間合計で過去最高となる23,789人を記録しました。

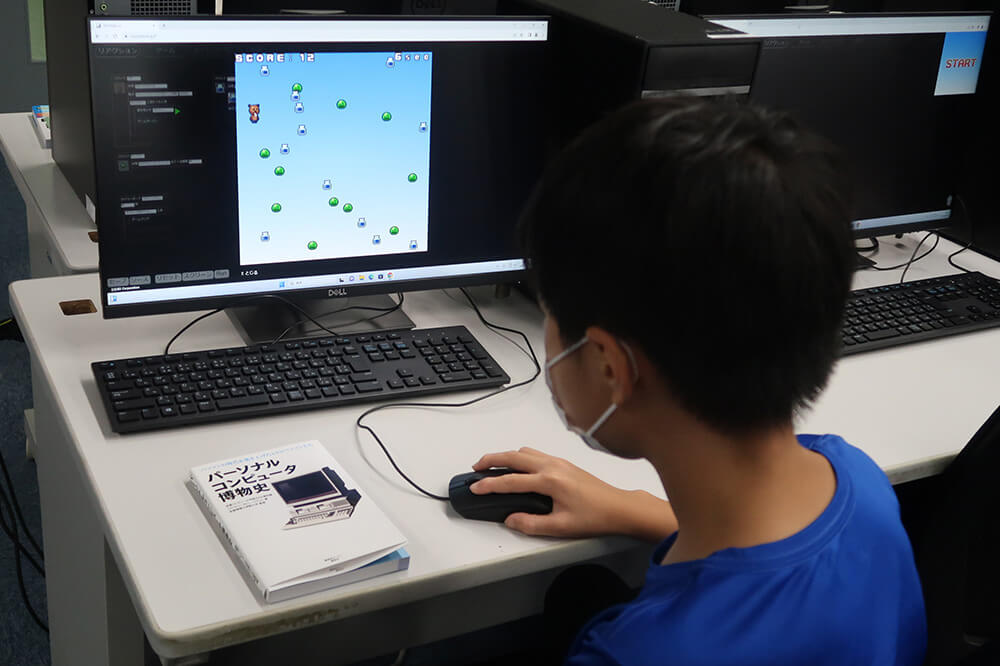

KCGは今年もブースを出展し,多くの方に学生作品で遊んでいただきました。お越しいただいた皆様,ありがとうございました。

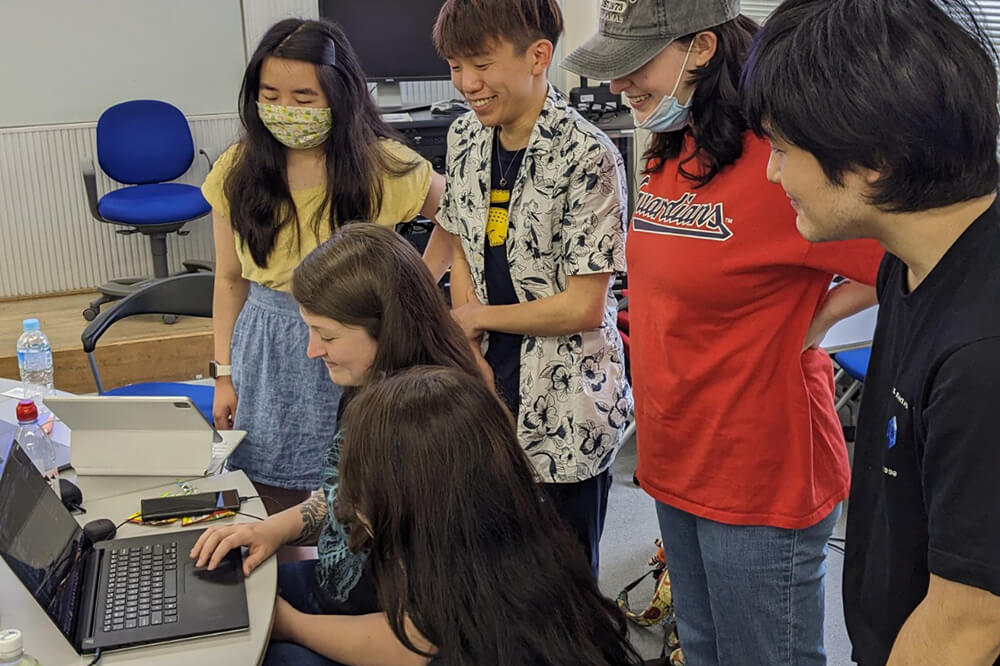

展示作品をクリエイターに遊んでいただける機会も多く,その場で感想を聞き取り,次の日には改良を加えたバージョンを展示するなど,制作した学生らは3日間をフルに活用して一気に経験を積むことができました。

KCGブースにはゲーム業界などで活躍する卒業生が20名以上来てくれました。

卒業生から近況報告を聴いているとまた他の卒業生が次々とやってくるなど,まるで同窓会のようなシーンも度々ありました。卒業生らは後輩が業界に辿り着けるように熱心にアドバイスもしてくれていました。

その卒業生の一人でもある豊田さんは今回,個人で制作されたゲーム『Out of the World』で多数の応募作品の中から出展枠を獲得されました。『Out of the World』は豊田さんがKCG在学中に制作を開始されたゲームで,学内外のコンテストにおいても受賞・入賞を重ね,2023年2月26日に開催した「KCG AWARDS 2023-学生作品発表会-」においても創立60周年特別賞を獲得されています。

KCG AWARDS 2023-学生作品発表会-

https://www.kcg.ac.jp/event/awards2023.html

豊田さんはその後もゲーム会社に勤務しながら個人でも制作を続け,同作の完成度を高めようと取り組まれていました。その結果,今回200近い出展がある中,メディアにも注目されて同作の記事がリリースされています。

『Out of the World』はインターネット社会で傷ついた主人公が、“見たものしか存在しない世界”を旅するパズルアクション【BitSummit Let’s Go!!】|ファミ通.com

https://www.famitsu.com/news/202307/26310796.html

BitSummitに出展された“目に見えるもの/見えないもの”をテーマにしたアイデアあふれる2つのタイトルを紹介|4Gamer.net

https://www.4gamer.net/games/724/G072402/20230716012/

【吉田輝和のBitSummit絵日記】見てないモノは存在しないパズルACT『Out of the World』・レトロでハードボイルドなADV『和階堂真の事件簿 TRILOGY DELUXE』|Game*Spark

https://www.gamespark.jp/article/2023/07/17/132109.html

2023年9月にリリース予定の『Out of the World』はSteamで体験版がプレイできますので,ぜひ遊んでみてください。

『Out of the World』|Steam(リリース予定日2023年9月)

https://store.steampowered.com/app/2340380/Out_of_the_World/

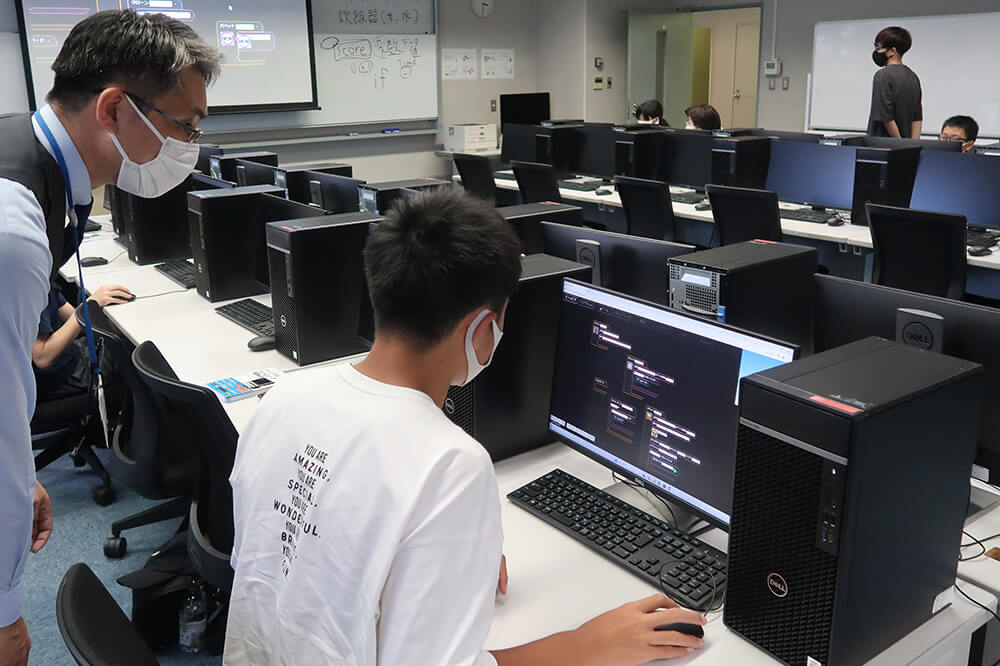

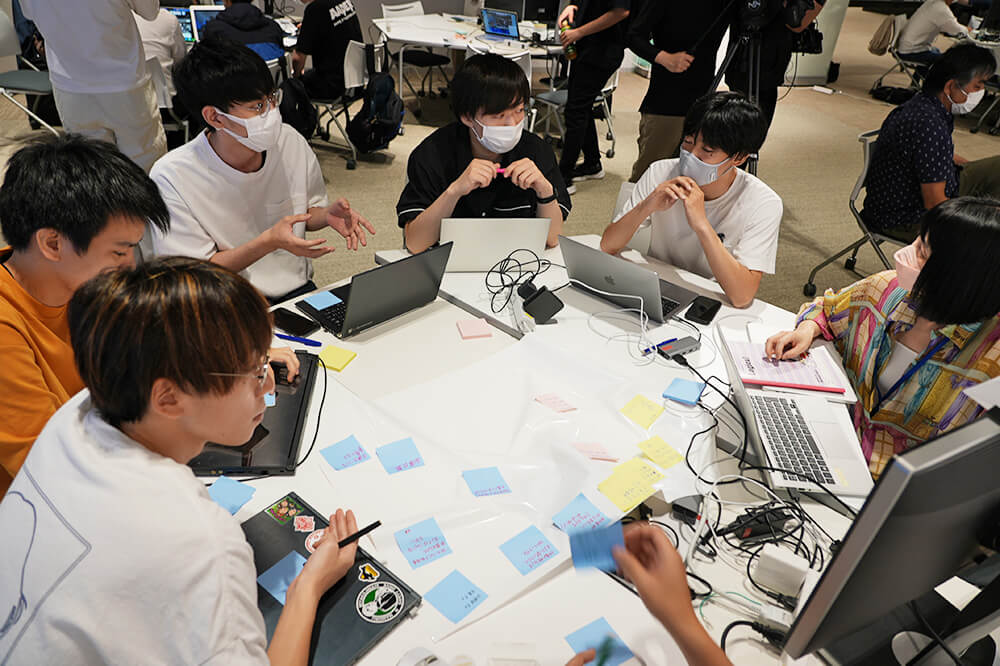

BitSummitでは連携イベントとして,日本全国の専門学校や大学などの学生が混成したチームを組み,テーマに沿ってゲーム制作を行う「BitSummit Game Jam」が開催され,KCGの学生も多数参加しました。今年のテーマは「For The Future」。今回は「京都(関西)」と「東京(関東)」で会場を設け,さらに中国の学生が京都と東京のチームに加わって約250名の計24チーム(12チーム×2会場)が結成される大規模なゲームジャムとなりました。

参加者数が多い今年は京都と東京で1作品ずつ優秀賞を選出,さらにその2本のどちらかが最優秀作品として選ばれることになりました。

審査の結果,過去から最適な物資を送って未来を発展させて救う「HomeToHope」,宇宙でクジラを操作しながら隕石を破壊して地球を守り抜く3Dアクションゲーム「CETUS」が優秀賞に選ばれ,京都組の「HomeToHope」が「ゲームジャム最優秀作品賞」に選ばれました。

HomeToHope【BitSummitGameJam】

https://www.youtube.com/watch?v=zcsV0hD4aog

BitSummitの最後にメインステージで行われた表彰式には,制作チームを代表してKCGゲーム学科2回生の鈴木さんと大柿さん,京都精華大学の杉本さんの3名が登壇。鈴木さんがトロフィーを受け取り,制作時の苦労を思い返しながら喜びをコメントしていました。

表彰式後には,メディア向けの受賞者,プレゼンター,実行委員の集合写真撮影が行われ,ゲームジャム受賞者も参加しました。学生らが最前列中央にいる集合写真は,多くのゲームメディアがWebおよび雑誌で報じたBitSummitに関するレポート記事にも掲載されていました。

いつも見ているメディアに自分自身や作品が掲載されて受賞学生が感動する一方,惜しくも受賞を逃した学生は今回の経験と悔しさをバネにして早速次のゲーム制作に取り掛かっています。KCGではBitSummitゲームジャムで制作した作品・担当箇所が評価されてゲーム会社のスカウトに繋がったケースもあり,このゲームジャムは業界を目指す学生にとって重要な作品制作の機会となっています。

KCGは第2回から実行委員としてイベント運営に関わり,イベント当日の受付,会場内の誘導や問い合わせ対応をはじめ,前日の設営準備からイベント終了後の撤収作業を本学院の教員・学生がスタッフとして協力しています。

今年もスタッフ希望者を募り,応募者の中から面接を行って選ばれた130名の学生が事前に研修等を行ってからイベント運営に参加し,イベント前日の7月13日から会場内で準備に取り掛かりました。

イベント当日は開場時から大行列が発生するなど,多くの方がお越しになりました。それに伴い臨機応変に対応を求められる場面も多くありましたが,学生スタッフは目的を常に意識しながらどうすべきかを自分達で考え,各持ち場のチーム同士で調整を行って対応しました。

BitSummitは主要なゲームメディアで大きく取り扱われるイベントであり,スタッフを担当した学生にとっては,自分達がその大きなイベントの準備~本番を支え,やり遂げることで大きな達成感や成功体験を得る機会にもなっています。

本学院にとってBitSummitは,学生が学びと刺激,ゲーム制作の機会と意欲が得られる重要なイベントとなっています。これからもKCGは業界が求める人材育成に取り組みながら,BitSummitをはじめとするイベント開催への協力等を通じて,業界に貢献できるよう取り組んでまいります。

BitSummitならびにKCGブースにご来場いただいた皆様,そして実行委員の皆様,誠にありがとうございました。